オフグリッドソーラー給電カメラに遠隔からアクセスができるようモバイルルーターを装着する。

①消費電力は

追加されるモバイルルータはサン電子RX110です。

通信時の消費電力5W、通常は(無通信2分で)待機モードになり消費電力は0.3W、遠隔からのアクセスと定期再起動時に通信復帰します。

定期再起動は2分間×7回(3時間毎)=14分/日、遠隔アクセスは3分間×2回/日=6分/日とすると5W×20/60h=1.66Wh

待機時は0.3W×(23+40/60)h=7.09Wh

合わせて8.75Wh/日になるのでこれを(2)の①に加えて合計消費電力97.55≒98Wh/日になる。

②不日照期間担保

不日照を3~4日間に設定して継続給電を可能にするなら、

98Wh×3日=294Wh=24.50Ah(12V)を、更に4日を想定するなら392Wh=32.66Ah(12V)給電できる能力が必要になります。

(不日照担保日数が「3日間連続する」確率は30%「4日間連続する」確率は15%程度あります)

③バッテリー容量 12V

不日照3日担保なら、291Wh÷12V=24.50Ah・不日照4日担保なら、392Wh÷12V=32.66Ahの容量が最低でも必要になるが、これではバッテリーが完全に放電してしまうことになる。

3~4日の不日照をカバーする為には、291~392Whの放電に放電深度50%前後を想定する事になる。

不日照3日では50Ahのバッテリーで24.50Ah消費すると放電深度49%・・・これは30%の確率で発生する。

不日照4日では50Ahのバッテリーで32.66Ah消費すると放電深度65%・・・これは15%の確率で発生する。

・・・最悪、50Ahディープサイクルバッテリーを選び放電深度65%が15%(無日照4日)の割合で起こり得ることを折り込む。

④ソーラーパネルは

<放電深度65%補充から考察すると>

日々の発電に必要な電力は消費する97Whを補う事で足りるが、最大で無日照4日を経過し放電深度65%を回復する発電量が必要になる。

50Ahの放電深度65%は、32.5Ah×12V=390Wh・・・1日では390Wh÷5.4H/日=72.22W・・・発電損失15%を加味すると72.22W÷0.85=84.96W≒100Wパネルを選定する。

(九州地区の平均日照時間は5.4時間になっています。)

<100Wパネルのバッテリーへの充電能力から考察>

・PWMコントロールではパネルの電圧18.5V×5.41A=100.08Wは使えず12V×5.41A=64.92W・・・64.92W×5.4h/日=350Whとなり390Whにちょっと不足します。

・MPPTコントローラーではパネルの電圧18.5V×5.41Aを14V (バッテリー充電に必要な電圧) X 7.14A(-若干の変換ロス)に変換してロス△15%として85W・・・85W×5.4h/日=459WhでOK

⑤充放電コントローラー

100Wソーラーパネル側の発電電流値5.41A(最大動作電流値)とバッテリー容量とのバランスを必要とします。

充電電流の設定可能なMPPTチャージコントローラー10Aを選択

バッテリー・ソーラーパネル・チャージコントローラの機種選定をして実証事件をする事になります。

(3)についての机上論にご意見お寄せ下さい。

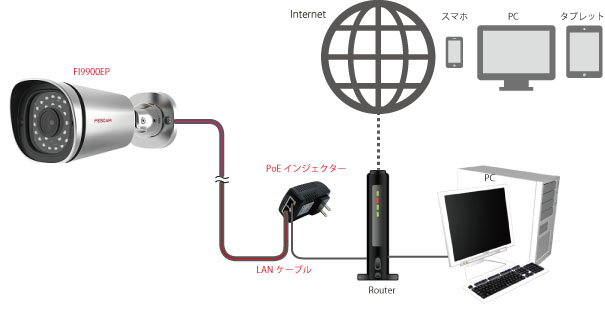

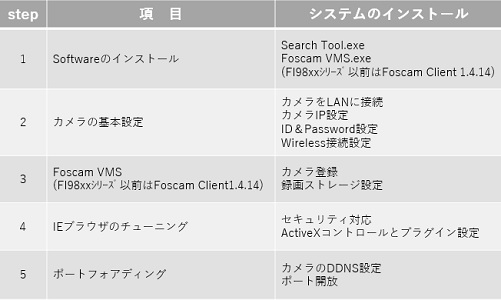

step3を完了すれば、Live映像にアクセスできます。更にWAN側からのカメラへのアクセスには、(step5)カメラのDDNSを有効にしてルーターのポート開放が必要です。そうすることでスマートホンやタブレットからインターネットを通じてカメラのLive映像を見ることができます。又InternetExplorer11でカメラにアクセスするにはstep4の操作が必要です。セキュリティーでActiveXのインストールを制御しています。そのままでは画像に到達できないでしょう。

step3を完了すれば、Live映像にアクセスできます。更にWAN側からのカメラへのアクセスには、(step5)カメラのDDNSを有効にしてルーターのポート開放が必要です。そうすることでスマートホンやタブレットからインターネットを通じてカメラのLive映像を見ることができます。又InternetExplorer11でカメラにアクセスするにはstep4の操作が必要です。セキュリティーでActiveXのインストールを制御しています。そのままでは画像に到達できないでしょう。

&

&